就職活動で最も時間がかかるのが『面接対策』。 自己分析・企業研究・練習を一人で進めるのは大変ですが、今やその負担を生成AIで劇的に軽減できます。

確かに生成AIは文章を作成することが得意なので、ES作成に使用することは正しい使い道です。ただ、もっと良い使い方があります。それは面接対策です。今回はこの生成AIをどのように面接対策に使用していくのか説明していきます。

今の時代は生成AIを使うことで就活を制す。とも言われております。以下の手順に沿えば、自宅にいながら模擬面接と自己分析を同時に進められますので、生成AIを活用して、効率よく就職活動を進めていきましょう。

Contents

【生成AI×面接対策】就活に使用する前の下準備

まず、AIを面接対策に使う前に『自己PR』や『学生時代に頑張ったこと』の素材を準備しましょう。生成AIは質問応答や文章改善が得意ですが、元になるエピソードがないと練習が始まりません。

以下は新卒でSE職を目指す場合の具体的な自己PR例です。

私の強みは「目標達成に向けてあきらめずに挑戦すること」です。中学から陸上競技部で短距離を専門にし、大学では自己記録更新を目標に練習を重ねました。なかなか目標に到達できず苦しみましたが、課題であったスタートダッシュを克服するためにチームメイトの協力のもとフォームの確認による改善を繰り返しました。その結果、4年ぶりに100mと200mの2種目で自己ベストを更新できました。また、研究室では農業課題を解決するためにITを活用した研究にチャレンジしています。農学部出身でプログラミング未経験でしたが、先輩やウェブ情報を頼りにPythonを勉強し、画像分類や物体検出のモデルを作成することができました。社会人になっても、エンジニアとして知識・技術の習得やお客様の課題解決という目標に向かって、挑戦し続けたいです。

引用:ONE CAREER

上記の自己PRはONE CAREERから引用しておりますが、今回はこちらをお借りして、生成AIを用いた面接対策の方法を紹介していきます。

【生成AI×面接対策】就活で使用する方法は?面接官視点で深掘り

ここからは生成AIの中でもメジャーで万能なChatGPTを使った実践的な面接対策方法を紹介します。 ChatGPTは登録制の無料ツールで、質問文(プロンプト)を入力するだけで模擬面接ができます。

ステップ1:面接官になりきらせる

就活において面接官から様々な質問があると思いますが、ここでは自己PRに対する質問としています。自身の自己PRに対して生成AIに質問してもらう実際のプロンプト例を紹介します。

あなたは模擬面接官です。以下の自己PRを読んで5つ質問してください。

自己PR:〇〇(自分の文章を入力)

自己PRの箇所は自身の自己PRに変えてください。また、自己PRではなくても、学生時代頑張ったこと、志望動機などでも良いです。

プロンプトを入力して送信すると、ChatGPTは例えば以下のような質問を挙げてくれます。

質問1:

陸上競技で自己ベストを更新するまでに、最も苦労したことは何でしたか?その苦労をどう乗り越えましたか?

質問2:

チームメイトと協力してフォームを改善したとのことですが、具体的にどのような方法で取り組みましたか?また、あなた自身がリーダーシップを取った場面はありましたか?

質問3:

研究で画像分類や物体検出のモデルを作成したとのことですが、具体的にどのような農業課題を解決しようとしたのか、またその成果について教えてください。

質問4:

プログラミング未経験からPythonを学ぶ中で、モチベーションを維持できた要因は何だったと思いますか?

質問5:

「挑戦し続けたい」とのことですが、入社後にどのような分野や技術に挑戦したいと考えていますか?具体的なキャリアビジョンがあれば教えてください。

これで、AIがあなた専属の模擬面接官となることができました。ここで終わらず回答、追加質問をしていくことが大事です。

ステップ2:回答の質を高める

この質問に対して自分自身の回答を入力し、さらに質問を求めていきます。ここでは生成AIにて作成してもらった回答をプロンプトに入力してみました。

質問1に対して回答します。追加質問を5つ考えてください。

回答:最も苦労したのは、自分の限界を感じたときに、モチベーションを維持し続けることでした。大学3年生の頃、思うようにタイムが伸びず、周囲の選手が結果を出していく中で、自分だけが取り残されているように感じました。

当時は何度も「このままで記録が出せるのか」と悩み、練習への意欲が落ちかけました。しかし、そのタイミングで、監督やチームメイトと自分の課題を改めて見直す機会があり、「スタートの出遅れ」が主な原因だとわかりました。

そこからは週に数回、スタートだけを重点的にトレーニングする時間を設け、スマートフォンでフォームを撮影してもらいながら、自分の動きの癖を客観的に確認しました。改善点が明確になるにつれて、徐々に手ごたえを感じ、モチベーションも回復しました。

その結果、最後の大会で4年ぶりに自己ベストを更新できたことは、自分にとって非常に大きな達成感でしたし、「努力は結果につながる」という実感を持てた貴重な経験になりました。

そうすると、先ほどと同じように追加質問を5つ考えてくれました。

追加質問1:

スタートの出遅れを克服するためのトレーニングは、どのような工夫をしましたか?また、その工夫が効果を発揮した具体的な場面はありますか?

追加質問2:

モチベーションが下がったとき、自分自身をどのようにコントロールして乗り越えましたか?気持ちを立て直すために意識していたことがあれば教えてください。

追加質問3:

フォームの撮影や確認作業はチームメイトの協力を得たとのことですが、その中であなたがチームに対して意識していた関わり方や感謝の気持ちはありましたか?

追加質問4:

その経験を通じて学んだことや、今後にどう活かしていきたいと考えていますか?例えば社会人になってからの仕事の進め方に結びつけられる点があれば教えてください。

追加質問5:

もしあのときに原因が明確にならず、記録が更新できなかったとしても、どのような姿勢で競技に取り組んでいたと思いますか?

追加質問に対して回答し、さらに追加質問を重ねることで、自分でも気づいていない思考の癖や経験の深掘りができます。 まさに『面接官との対話をAIが再現』してくれます。

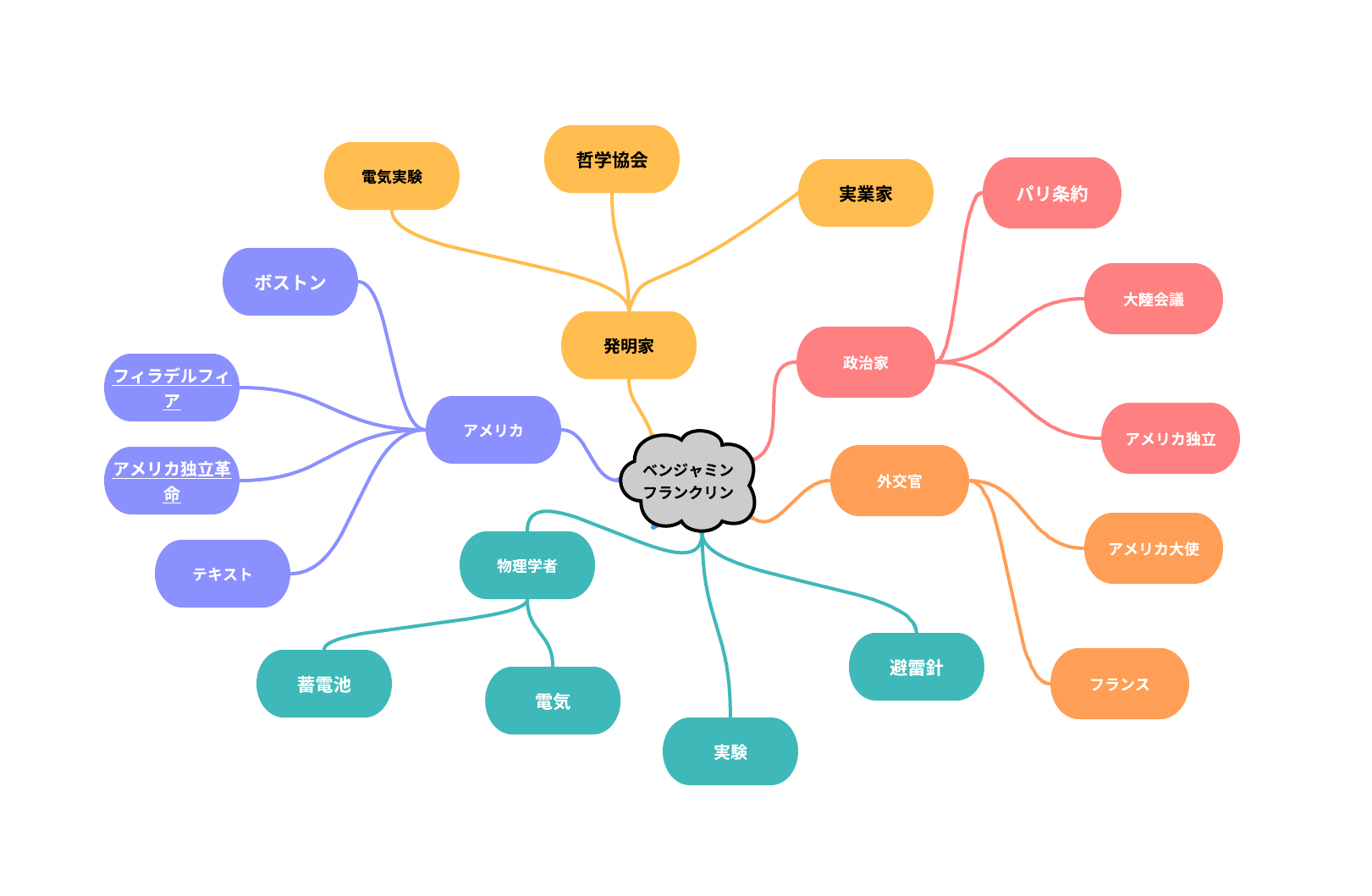

そして何よりも以下のようなマインドマップを作成することで、自己分析にも繋がります。

引用:マインドマップとは?書き方や知りたい全部を無料ツールと完全解説!

真ん中に自己PRと書いて、どんどん紐づけてみてください。自分が見えてくると思います。これは私が就活本で推している『ロジカル面接術』と同じようなことを行っています。『ロジカル面接術』は面接で成功するための具体的な戦略を提供する本です。この本では面接での質問に対するロジカルな回答方法や、自分の強みを効果的に伝える方法が詳しく解説されています。

特に面接官が求める『ストーリーテリング』の重要性や、自分の経験を活かした具体的な例を提示する方法が分かりやすく説明されています。就活生として必読の本ですので、是非一度手に取り、面接での自信を高めてみてください。

回答に対する改善点を教えてもらうことも可能!

先ほどの例では深堀り重視のため、追加質問を求めるケースにしましたが、自身の回答に対する改善点を求めることができます。プロンプト例としては以下が挙げられます。

質問1に対して回答します。回答に対してのフィードバックと改善点をそれぞれ3点教えて下さい。

回答:最も苦労したのは~

そうすると、以下のようにフィードバックや改善点を挙げてくれます。

フィードバック

①自分の限界を感じた時の状況描写が良い

②課題の明確化と解決策が具体的

③結果に結びつく過程の強調改善点

①具体的な「トレーニングの工夫」部分の詳細化 トレーニング内容が少し一般的に聞こえる部分があるので、もう少し具体的な「工夫」の部分を強調できると、あなたの思考過程や問題解決能力がさらに浮き彫りになります。~

例:「スタートダッシュの改善に取り組んだ際、~」②「モチベーション維持」の具体的な方法を強調 モチベーションが落ちた状況から回復した部分に少し触れられていますが、~

例:「モチベーションを維持するために~」③チームメイトとの協力部分を強調 チームメイトとの協力の部分も良いですが、どのように協力したかという点がもう少し深堀りできると、~

例:「チームメイトには~」総評

全体的には非常に良い回答で具体的なエピソードや行動が分かりやすく説明されています。ただし、少しだけ改善点を加えることで、あなたの能力や思考の深さ、そして意識的な行動がさらに伝わりやすくなるでしょう。

回答が長いので本記事では省略しますが、具体的な改善点を挙げてくれ、さらに例まで示してくれるので、すぐに改善することができます。もちろん鵜呑みにするのではなく、取捨選択は必要です。

【まとめ】生成AIを活用すれば面接対策が“自宅で完結”する!

大学の友人と就活の情報交換をしていると思いますが、自己PRや学生時代頑張ったことを友人に聞いてもらうのは少し恥ずかしいですよね。

特にかつては友人やキャリアセンターに頼むしかなかった面接対策が、今では生成AIを使えば自宅で一人でも模擬面接・フィードバック・改善まで完結できます。

ITを使いこなせる人とできない人で、ますます差が顕著に広がっています。生成AIはあくまでサポートツールですが、その可能性は無限大です。この記事を読んだからには、ぜひ生成AIを活用して効率よく就活を進めてください。

最後に、自己分析をさらに深めたい人はキミスカの適性検査を活用するのもおすすめです。 生成AI×自己分析×フィードバックの組み合わせは、最強の就活準備法です。

▼9項目の面から適性検査が受けられ、自己分析に活かせる▼

\もちろん完全無料で利用できます/